|

Klaus

Goergen Wie

wird Moral begründet? Inhalt: 1.

Vormerkungen, Literatur, Überblick über Materialien 2.

Zur Einführung: "Eine kurze Geschichte der Moralbegründungen"

3.

Übungstexte zu den Grenzen des Utilitarismus 4.

Materialien zu Einstieg, Überblick und Problematisierung 5.

Materialien zum Kontraktualismus 6.

Materialien zur Diskursethik 7.

Materialien zur postmodernen Ethik 8.

Materialien zu moralischen Gefühlen Anders

als im bisherigen Lehrplan, der die Einführungen in die philosophische Ethik

nach personalen, historischen und Ansatz spezifischen Gesichtspunkten gliederte

und auf drei Schuljahre verteilte, konzentriert der neue Lehrplan die

Fragestellung auf die Moralbegründung im systematischen und engeren Sinne. Im

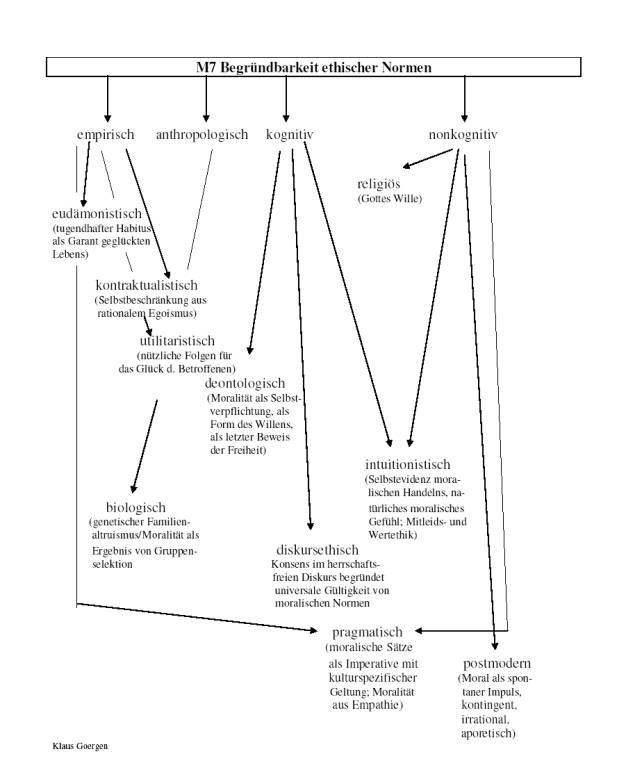

Zentrum steht somit die Frage nach den verschiedenen empirischen,

anthropologischen, kognitiven und nonkognitiven Fundierungen von Moral. Die

Fokussierung auf die Begründungsfrage – und dabei sind alle gängigen

'Kandidaten': Gott, die Natur, die Vernunft, der Wille, das Glück, die Sprache,

die Empathie im Unterricht behandelbar – ermöglicht eine für Schüler

relevante, durchsichtige und einheitliche Fragestellung in der Lehrplaneinheit.

Zudem können klassische und aktuellere Ansätze der Moralbegründung im

unmittelbaren Kontrast oder in ihrer Fortentwicklung thematisiert werden. Literaturempfehlungen

– wissenschaftliche Literatur Die

folgenden Hinweise konzentrieren sich auf neuere Arbeiten, die entweder die

Frage nach der Moralbegründung

insgesamt thematisieren oder die einzelne aktuellere Ansätze der Moralbegründung enthalten.

Die Literaturhinweise zur LPE 8 im Anhang des Lehrplans benennen Standardwerke

auch zu den klassischen Ansätzen. -

Kurt Bayertz, Hrsg., Warum moralisch sein?, Paderborn 2002. (Der

Sammelband stellt, nach einer Einleitung, die einen knappen analytischen Überblick

über Fundierungsansätze bietet, historische

und aktuelle Texte zusammen, die Moralbegründungen aus deontologischer,

kontraktualistischer, utilitaristischer und pragmatischer Perspektive bieten.

Die skeptischen Positionen kommen dabei ausgiebig zu Wort. Das Spektrum reicht

von Platon über Apel und Hare bis Bernard Gert (1998) -

Marcus Düwell, Christoph Hübenthal, Micha H. Werner, Hrsg, Handbuch Ethik,

Metzler- Verlag,

Stuttgart, Weimar 2002. S. 1-242. (Das

Handbuch bietet im ersten Teil einen fundierten Überblick über metaethische

und normativ-ethische Theorien von Aristoteles

bis Gadamer. Die einzelnen Essays zu den teleologischen und deontologischen Ansätzen

sind mit ausführlichen Literaturhinweisen

versehen. Der Schwerpunkt liegt bei den kognitivistischen Ansätzen, der angelsächsische

Pragmatismus und

die französischen Postmodernen bleiben weitgehend ausgeblendet. Dennoch bietet

dieses Handbuch bislang die konzentrierteste

Einführung in Fragen der Moralbegründung.) -

Konrad Ott, Moralbegründungen zur Einführung, Junius-Verlag, Hamburg 2001. (Diese

Monographie bietet in fünf Kapiteln Einführungen in die Kantische Ethik, den

Utilitarismus, den Kontraktualismus, den modernen deontologischen Ansatz von A.

Gewirth sowie die Diskursethik. In drei einführenden Kapiteln werden allgemeine

Fragen der Moralbegründung und –begründbarkeit angesprochen. Die Arbeit

argumentiert streng formalistisch und rationalistisch, der Autor bekennt sich

abschließend zur epistemischen Überlegenheit der Diskursethik über andere

normative Ansätze.) -

Ernst Tugendhat,

Aufsätze 1992-2000, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/M. 2001. (In

zwei Aufsätzen: "Was heißt es, moralische Urteile zu begründen" (S.

91-108) und "Wie sollen wir Moral verstehen" (S. 163-184)

diskutiert Tugendhat Möglichkeiten und Grenzen der Moralbegründung und

entwickelt sein eigenes Konzept eines "symmetrischen Kontraktualismus") -

Ernst Tugendhat, Vorlesungen über Ethik, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/M. 1993. (Die

Vorlesungen behandeln und kritisieren unter vernunftkritischen Aspekt u.a. die

klassischen Ansätze von Kant, Schopenhauer,

Aristoteles sowie den Kommunitarismus MacIntyres und die Diskursethik. Die

Vorlesung über die Diskursethik

enthält Tugendhats bekannte Einwände gegen diesen Ansatz.) -

Zygmunt Bauman, Postmoderne Ethik, Hamburger Editionen, Hamburg 1995. (Die

einzige Monographie zur postmodernen Ethik, die deren Prämissen und Prinzipien

in leicht verständlicher Sprache im Überblick

darstellt. In der Einleitung werden die Grundpositionen postmoderner Ethikkritik

und Moralbegründung in sieben Thesen knapp zusammengefasst.

Erkenntnistheoretisch orientiert sich die Arbeit an den Schriften von E. Lévinas.) -

Jean-Francois

Lyotard, Postmoderne Moralitäten, Passagen-Verlag, Wien 1993. (Die

Aufsatzsammlung enthält Bruchstücke der postmodernen Ethik Lyotards.

Insbesondere der Abschnitt über "Systemphantasien"

(S. 65-104) lässt die kritische Position des Autors zu gängigen Moralbegründungen

erkennen.) -

Emmanuel Lévinas, Ethik und Unendliches, Edition Passagen, Wien 1996. (Im

Gespräch mit Ph. Nemo entwickelt Lévinas seine Moralbegründung aus der

Verantwortung für den Anderen: Die eigene Subjektivität, die Selbstfindung ist

erst in der völligen Selbstlosigkeit und der Hinwendung zum Anderen zu

erlangen, S. 64-79) -

Richard Rorty, Wahrheit und Fortschritt, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt/M. 2000. (Im

zweiten Teil der Arbeit "Moralischer Fortschritt: Für integrativere

Gemeinschaften" (S. 241-354) stellt Rorty das pragmatische

Programm einer Moralbegründung in mehreren Schritten vor. Der Skeptizismus

gegenüber vernunftgestützten Fundierungsversuchen führt zum Bekenntnis einer

empathiegestützten Erweiterung von Loyalitäten zur Durchsetzung einer

Menschenrechtskultur durch sozialen Fortschritt) -

Wolfgang Kuhlmann, Sprachphilosophie, Hermeneutik, Ethik, Würzburg 1992. (Hier

wird eine "Begründung der Diskursethik" (S. 164-175) in leicht verständlicher

und konzentrierter Form geliefert, wie man

sie bei den Hauptvertretern Apel und Habermas nicht findet. Im vorhergehenden

Abschnitt des Buchs – "Ethik und Rationalität"

(s. 150-163) wird die Diskursethik in fünf Thesen anderen Begründungsansätzen

entgegengestellt. ) Literaturempfehlungen

– didaktische Literatur Die

klassischen Ansätze: antike eudaimonistische Ethik, der Kontraktualismus

Hobbes', der Utilitarismus Benthams und Mills, der Kantianismus sowie die

Schopenhauersche Mitleidsethik sind in den neueren Ethik-Schulbüchern gut

dokumentiert. Neben

dem dreibändigen Standardwerk des Stam-Verlags, dem Lehr- und Arbeitsbuch von

Schwoerbel, Frericks, Richter, Vollmar (Köln 1994) sind besonders die folgenden

Schulbücher für die Behandlung der Lehrplaneinheit zu empfehlen: -

Jörg Peters, Bernd Rolf: Ethik aktuell, Texte und Materialien zur Klassischen

und An- gewandten

Ethik, C.C. Buchner Verlag, Bamberg 2002. (Der

Band orientiert sich im ersten Teil - "Klassische Ethik" – eng an

der Fragestellung der Lehrplaneinheit, er enthält zahlreiche

originelle Texte und Beispiele sowie die verschiedensten methodischen Zugänge

zur Frage-stellung. Ein "Methodenüberblick"

ist vorangestellt. Auch die Diskursethik wird ausführlich dargestellt, am

Beispiel erläutert und kritisiert.) -

Eva Jelden, et. al, Projekt Leben. Ethik für die Oberstufe, Klett-Verlag,

Leipzig 2001. (Der

Band enthält im 4. Teil – "Grundpositionen ethischen

Argumentierens" – eine Darstellung der klassischen Ansätze von Sokrates

bis Schopenhauer sowie knappe Einführungen in aktuelle Ansätze: Diskursethik,

Kommunitarismus, Postmoderne) -

Hermann Nink, Hg, Standpunkte der Ethik, Schöningh-Verlag, Paderborn 2000. (Der

Band bietet im ersten Kapitel – "Grundlegung der Ethik" – unter

der Fragestellung: "Wie lässt sich Moral begründen?" (S.

49-125) Materialien zu den klassischen und modernen Begründungsansätzen.

Allerdings sind die Zusammenhänge nicht stets plausibel: Sokrates und Habermas

unter dem Aspekt der Diskursethik zu verbinden greift zu kurz.) -

Günther Bien, Hans Jürgen Busch, Grundpositionen philosophischer Ethik, 21

Arbeitsblätter mit

didaktisch-methodischen Kommentaren, Sekundarstufe II, Klett-Verlag, Stuttgart

1997. (Das

Materialienheft stellt historische und aktuelle Quellentexte zur Begründung von

Moral von Sokrates bis Habermas und von Hobbes bis Frankena zusammen, die als

Kopiervorlagen für den Unterricht gut geeignet sind. In einem didaktischen

Kommentar werden Fragestellungen und Arbeitsaufträge zu den Texten formuliert

und die Texte knapp erläutert. Der Schwerpunkt liegt allerdings bei den

klassischen Positionen.) -

Uwe Gerber et. al., Hg., ethisch urteilen, moralisch handeln, Materialien für

die Sekundarstufe II,

Diesterweg-Verlag, Frankfurt/M. 2002. ( Schülerband, 65 S., Lehrerband 16 S. ) (Die

beiden Hefte enthalten Materialien, Texte, Bilder, Karikaturen zu den Begründungsansätzen,

geeignet besonders für Einstiege

ins Thema. Der Schwerpunkt liegt auch hier bei den klassischen Ansätzen) -

Roland W. Henke, u.a., Zugänge zur Philosophie. Grundband für die Oberstufe,

Cornelsen- Verlag,

Berlin 2001³. (Der

dritte Abschnitt des Werks: "Probleme des menschlichen Handelns"

bietet auf 90 Seiten einen detaillierten und materialreichen

Überblick über klassische und neuere Ansätze von Aristoteles bis Habermas.) -

Ethik und

Unterricht (E&U) Heft 2, 1994: Diskursethik, Diesterweg, Frankfurt/M. 1994. (Eine

gute und leicht lesbare Einführung in die Diskursethik bietet K. Ott in diesem

Heft; für den Unterricht verwendbar ist der – anspruchsvolle – Versuch von

H. Thomas und H. Würger, eine diskursethische Letzt-begründungsdiskussion im

Unterricht zu führen. Die Unterrichtseinheit ist in diesem Heft dokumentiert.) Zu

den Materialien Den

Materialien für den Unterricht vorangestellt ist ein kurzer Überblick über

die Geschichte der Moralbegründungen. Da

alle klassischen Begründungsansätze gut dokumentiert sind, (s.: didaktische

Literatur) können sich die folgenden Materialien zur LPE 8 , mit einer

Ausnahme, die vorangestellt ist, auf vier Schwerpunkte beschränken: M1:

an vier Fällen

können in Kleingruppenarbeit Möglichkeiten und Grenzen utilitaristischer Argumentation

diskutiert werden. Die Beispielfälle sind sukzessiv so angelegt, dass ein

hedonistisches Kalkül immer weniger ethisch vertretbar ist. Das Arbeitsblatt

eignet sich als Übergang von einer utilitaristischen zu einer deontologischen

Argumentation. M2-M9

bieten

unterschiedlich schwierige Einstiegsvarianten in das Thema Moralbegründung. Die

Texte können alternativ oder auch – selektiv - ergänzend im Unterricht

verwendet werden. M10-M12

ermöglichen

eine Diskussion aktueller Ansätze des Kontraktualismus. Nach einem Einführungstext,

M8, finden sich zwei neuere Texte Tugendhats, M9, M10, die Vorzüge und Kritik

des Kontraktualismus aus heutiger Sicht darstellen. Die Texte können die

klassischen Texte zu Hobbes, Locke oder Rawls, die sich in allen Schulbüchern

finden, ergänzen. M13-M17

stellen, nach

einem Einleitungstext zur Diskursethik, Materialien zur Behandlung der Diskursethik

im Unterricht zusammen. M18-M23

stellen, nach

einem Einleitungstext zur postmodernen Ethik und einem Modell zu deren Quellen,

Materialien zur Darstellung und Kritik postmoderner bzw. pragmatischer Ethik im

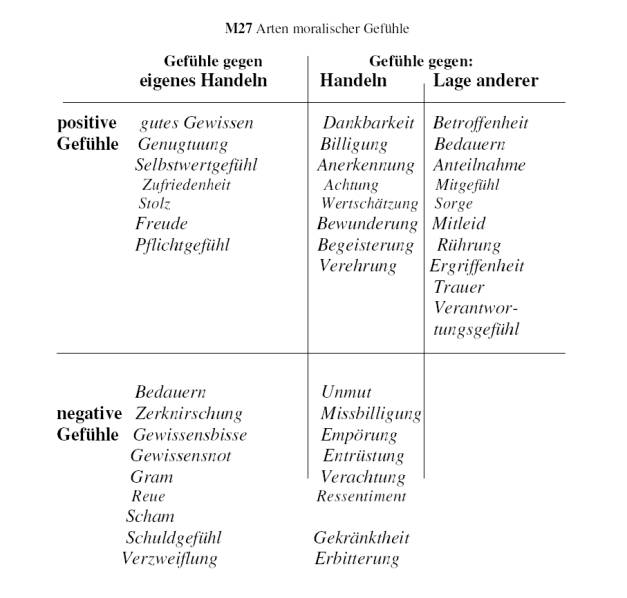

Unterricht zusammen. M24-M27

sind Arbeitsblätter,

die als Einstiege zur Behandlung nonkognitiver Ansätze geeignet sind. Von

Hume und Schopenhauer bis zum Pragmatismus, der Care-Ethik oder dem

Neoaristotelismus bei M. Nussbaum spielen moralische Gefühle in zahlreichen

Begründungsansätzen eine zentrale Rolle. Für einen phänomenologischen

Einstieg in diese Ansätze bietet sich ein systematisierter Überblick über das

Spektrum moralischer Gefühle an. Dazu können M24

oder M25

alternativ

verwendet werden, um das Arbeitsblatt M26

dergestalt

ausfüllen zu lassen, wie es in M27 dargeboten wird. 2.

Eine kurze Geschichte der Moralbegründungen Moral,

das ist, wenn man moralisch ist. Versteht

Er? Es ist ein gutes Wort. (Georg

Büchner, Woyzeck) Was

die Gewalt für das Recht, das ist die Begründung für die Moral. Ihre Gültigkeit

ist ihre einzige Stütze, eine Moral,

die ihren Geltungsanspruch nicht begründen kann, darf auf Befolgung nicht

hoffen. Soweit sind sich (beinahe)

alle einig. Aber

fast alles, was mit der Begründung von Moral zu tun hat, ist umstritten: Ob

sie überhaupt begründet werden darf, kann, oder muss: Schon die schiere Frage:

'Warum soll ich moralisch sein?'

halten manche für verwerflich "schon im Zweifel liegt die Untat",

sagt Cicero dazu.1 Andere,

wie Prichard, halten die Frage für sinnlos, weil sie sich entweder zirkulär

beantwortet, oder falsche, weil außermoralische, Gründe angeführt werden.2

Wieder andere

halten sie für bedeutungslos, weil moralisches Verhalten

in praxi nicht von der Begründung von Moral abhängt. "Die Vorstellung,

dass es Jack the Ripper oder Adolf Hitler nur an guten Begründungen dafür

gefehlt hat, moralisch zu sein, ist ziemlich grotesk."3, sagt K. Bayertz. Umstritten

ist ferner, womit Moral begründet werden kann, - hier heißen die wichtigsten

Kandidaten: Gott, das Glück,

die Vernunft, Natur, Wille, Gefühl und Sprache. Umstritten ist schließlich, für

wen die Begründung gelten soll: für alle, wie die Universalisten oder für

einige, wie die Relativisten glauben. Nun

lassen sich die Moralbegründungen unter verschiedensten Aspekten betrachten.

Die 'deutsche' Betrachtungsweise,

die auch dem früheren Lehrplan zu Grunde lag, stellt eine Mischung aus

historischer, systematischer

und personenorientierter Abfolge dar: die antiken Glücksethiken stehen historisch

vor dem Kontraktualismus

Hobbes', der moderne Kommunitarismus rangiert systematisch vor der Diskursethik, Kants Ethik wird personenorientiert

nach jener J.S.

Mills betrachtet. Im Hintergrund ahnt man eine 'pyramidalische' Betrachtung,

ähnlich jener, wie sie lange Zeit dem Kanon deutscher Literaturgeschichte mehr

oder minder explizit zu Grunde lag: Alles strebt zu Goethe bzw. Kant hin, danach

geht es – literarisch bzw. ethisch – bergab. Aber

man muss, um ein Wort Nietzsches zu variieren, schon Deutscher sein, um zu

glauben, jene Moralbegründung

sei die beste, die uns am meisten fordert. Im Allgemeinen gelten eher jene Begründungen

für die

stärksten, die mit den schwächsten Prämissen am meisten erklären. Und

es sind auch ganz andere Betrachtungsweisen denkbar. In der angloamerikanischen

Tradition wird die Fundierungsdebatte

seit Mitte des 19. Jhds. unter dem Schlagwort 'why be moral?' geführt, die

Trennungslinie läuft hier eher zwischen den 'Glücksverächtern', Sokrates,

Kant, Schopenhauer, Nietzsche und den 'Glücksgönnern' , Aristoteles, Epikur,

Mill, Hare, Nussbaum. Oder

es wird danach unterschieden, wer durch die Moralbegründung überzeugt werden

soll: Der

reine Amoralist, der als 'Trittbrettfahrer' jede Moralbegründung akzeptiert,

solange sie von ihm selbst kein moralisches

Verhalten fordert; der "rationale Egoist", der einsieht, dass er von

anderen nur erwarten kann, was er selbst zu bieten bereit ist; oder der reine

Rationalist, der einsieht, dass es vernünftig ist, moralisch zu sein. Denkbar

wäre auch eine Aufteilung in Begründungen 'von innen' und 'von

außen'. Von

innen: Es gibt eine Kraft, eine Anlage, eine typisch menschliche Eigenheit,

etwas Ererbtes oder Erlerntes, die uns zu moralischem Verhalten disponieren.

Seien es Vernunft und freier Wille, bei Kant, Mitleidsfähigkeit oder

Achtsamkeit, bei Schopenhauer oder Carol Gilligan, Sprache als Verständigungsmittel,

bei Habermas und Apel, die Intuition von Werten, bei Scheler, die Fähigkeit zu

Phantasie und Liebe, bei Martha Nussbaum, das Geworfen-Sein in Verantwortung,

bei Sartre oder gar ein angeborener Altruismus, wie ihn die biologische

Anthropologie gelegentlich behauptet. Von

außen: Unsere Lage als gesellschaftliche Wesen, mit anderen,

unser Angewiesensein auf

andere, unsere moralische

Sozialisation durch

andere, unsere

Antizipation von Sanktionen durch ein bestimmtes Verhalten gegenüber

anderen, unser

Wunsch von anderen

respektiert und gut behandelt zu werden, nötigen uns zu moralischem

Verhalten. Solche Begründungen 'von außen' verbinden dann antike Tugendethik

und Kommunitarismus

mit dem Utilitarismus, dem Kontraktualismus, dem amerikanischen Pragmatismus und

einer postmodernen

'Ethik des Anderen' bei Lévinas. Die

Beispiele zeigen: verschiedene Darstellungsarten von Moralbegründungen lassen

sich begründen. Was

die Vermittlung von Moralbegründungen im Schulunterricht anbelangt, scheint es

sinnvoll, die didaktisch formulierte

Frage, "wie

wird Moral

begründet?" in einem engeren Sinne systematisch zu beantworten, d.h.,

nicht auch noch zu fragen: 'wann

und warum

hat wer

Moral begründet',

sondern sich wirklich auf jene Grundannahmen und Argumentationen zu

konzentrieren, in denen sich die Moralbegründungen unterscheiden. In

wissenschaftstheoretischer Hinsicht stehen Begründungsfragen sicher am Anfang

oder hinter allen

Einzelfragen von normativer oder angewandter Ethik; in didaktischer Hinsicht

sollten sie als eine Frage neben

anderen –

etwa jenen nach Gerechtigkeit oder Freiheit - behandelt werden. Im

dargelegten Sinne etwa lassen sich vier allgemeine Begründungsweisen

unterscheiden, empirische,

anthropologische, kognitive, non-kognitive, die ich in einem kurzen Überblick, darstellend und kritisierend,

in Erinnerung rufen möchte. Ich will damit den Rahmen dessen abstecken, was

eine Behandlung von Begründungsfragen im Unterricht leisten könnte. Die

älteste, manche sagen, die eigentliche, die einzig ehrliche und glaubwürdige

ist die religiöse

Moralbegründung. Sie

beruht auf doppelter Sanktion: Verheißung und Verdammnis: Himmel und Hölle,

Nirvana und Reinkarnation, je nach tugend- oder lasterhaftem Verhalten. Der

"Vater im Himmel" ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die erste

moralische Instanz, die Eltern, wird in den Himmel

verlängert, die moralischen Prädikate bleiben beim Gläubigen an ein Subjekt

gebunden. Das meint : Anthropomorphismus

von Moralität. Der

große Vorteil: die moralische Verpflichtung (und Begründung) ist

unhintergehbar im Über-Ich verankert, die transzendente Autorität erlaubt

keine Ausnahmen vom moralischen Handeln. "Der liebe Gott sieht alles"

– für Tilman Moser der schrecklichste Satz seines Lebens.4 Aber:

"Gott ist tot...Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder.

Aber wie haben wir das gemacht?

Wie vermochten wir das Meer auszutrinken? Wer gab uns den Schwamm, um den ganzen

Horizont wegzuwischen?

Was taten wir, als wir die Erde von ihrer Sonne losketteten? Gibt es noch ein

Oben und ein Unten? Irren

wir nicht wie durch ein unendliches Nichts?..."5 -

Nietzsches apokalyptische Metaphorik zeigt: er weiß um die gewaltigen

moralischen Folgen des Verlusts von Religiosität,

sieht das moralische Vakuum, das der Tod Gottes zeitigt, und glaubt zugleich mit

dem Verlust einer jenseitigen Moralbegründung sei alle Moralbegründung

hoffnungslos. Das

begründungstheoretische Vakuum, das durch die fundamentale Religionskritik seit

dem 18. Jhd. in Europa entsteht,

wird nun, nicht zufällig im unmittelbaren Anschluss daran, von säkularen Begründungen

neu zu füllen versucht:

Benthams und Kants Fundierungen müssen auch auf dem Hintergrund der

Religionskritik ihrer Zeit gesehen

werden. Allerdings:

antike säkulare Ethiken haben einen anderen Ursprung: Man

kann sie als empirisch

begründet

bezeichnen, weil sie Moral als empirisches Mittel zu einem konkreten empirischen

Zweck verstehen: Glückseligkeit,

eudaimonia, ist

für das 'zoon politicon' nur erreichbar, wenn es sich in der Polis tugendhaft

verhält. Moral

wird in antiker Tugendethik als Garant geglückten Lebens in der Gemeinschaft

begründet. Die Bandbreite reicht von Zenon bis Epikur, je nachdem, welche Rolle

dem Glück im Verhältnis zur Tugend zugesprochen wird: Für

Platon und die Stoa gilt der Vorrang der Tugend, sie ist nicht nur notwendige,

sondern auch hinreichende Bedingung

für das Glück. Nur wer seine unmittelbaren Glücksbegierden in Askese und

Apathie zurückstellen kann, erlangt die höhere Glückseligkeit der Ataraxia,

der Unerschütterlichkeit. Epikur dreht das Verhältnis um: wer seinem –

allerdings wohldosierten, gemäßigten – Glücksverlangen nachgibt, der lebt

tugendhaft. Aristoteles gelangt zu einer mittleren Position durch die

Politisierung der Glücksverheißung: Das subjektive Glücksstreben ist erstes,

notwendiges, aber nicht hinreichendes Ziel für ein geglücktes Leben in der

Polis. Dazu bedarf es, wie uns die Vernunft sagt, der sittlichen Tugenden. Arete

und logos sind autonome Entitäten, aber sie bleiben auf das letzte Ziel des Glücks

ausgerichtet. Der

Kontraktualismus,

auf Hobbes zurückgehend,

kann als Bindeglied zwischen einer antiken Tugendethik und dem modernen

Utilitarismus verstanden werden. Auch er argumentiert empirisch. Moralisches

Verhalten begründet sich für den rationalen Egoisten aus der Notwendigkeit,

den Übeln des Naturzustands zu entrinnen. Weil ich von den Anderen erwarte,

dass sie sich an Normen halten, denn nur so ist mein Leben und Eigentum geschützt,

muss ich – notgedrungen – mich auch an diese Normen halten. Die gegenseitige

Verpflichtung wird im fiktiven Vertrag, dem Kontrakt, festgelegt. Bei Hobbes

schließen die Untertanen diesen Vertrag mit dem Herrscher, dem Leviathan, der

sich dafür verpflichtet, ihre Sicherheit zu schützen; im modernen

Kontraktualismus wird der Vertrag als wechselseitiger zwischen den souveränen Bürgern

verstanden. Ein aufgeklärter, symmetrischer Kontraktualismus gilt heute vielen

als letzte, verbliebene Fundierungsmöglichkeit von Moral, nachdem alle

Hoffnungen auf eine Begründung durch Vernunft, Natur und Empathie im Schwinden

sind. Aber der Kontraktualismus sieht sich mit vier Einwänden konfrontiert: -

der Mensch wird als individualistische Monade gesehen, losgelöst von allen, in

Wirklichkeit von klein auf anerzogenen,

sozialen Bezügen und Verpflichtungen. Die vorgestellte Situation: dass sich ein

Einzelner überlegen kann, ob er den Naturzustand verlassen will, und wenn ja,

unter welchen Bedingungen, entspricht nicht der Lage, in der sich reale Menschen

sozial vorfinden. -

der angenommene Egoismus übersieht den spontanen, auf Sympathie oder Empathie

beruhenden Altruismus. Dieser

nicht-normative Altruismus ist aber in Wirklichkeit Quelle der meisten

moralischen Handlungen. -

Damit eng verwandt ist der dritte Einwand. Der Kontraktualismus kann weder

Entstehung noch Wirkung des moralischen

Gewissens erklären, ohne sich selbst aufzuheben: wer eine innere Instanz

ausgeprägt hat – warum auch

immer – die ihm sagt, wie er sich moralisch zu verhalten hat, der braucht

keinen Kontrakt. -

Schließlich: der Kontraktualismus beantwortet nur die Frage: 'warum soll man

moralisch

sein?', nicht die Frage: 'warum soll ich

moralisch

sein?' Dem Egoisten wird als beste Möglichkeit jene erscheinen, in der sich

alle anderen an den Kontrakt halten, nur er selbst nicht. Das Problem des

moralischen 'Trittbrettfahrers' ist innerhalb des Kontraktualismus nicht zu lösen. Auch

der Utilitarismus

argumentiert

im einzelnen anders als die antike Tugendethik: -

er hat keinen Apriori-Begriff des Guten oder Gerechten. -

er kennt keine Universalien: "Menschenrechte sind Unsinn auf Stelzen"

sagt Bentham. -

nur Lustmaximierung und Unlustvermeidung gelten als Handlungszwecke. -

Der größte Vorteil gegenüber den antiken Tugendethiken liegt darin, dass die

Begründung auf eine einzige, unmittelbar

evidente, mit der Natur des Menschen zweifelsfrei vereinbare Größe, das

Luststreben, reduziert wird. Damit scheinen die Probleme des Intuitionismus und

Relativismus behoben. Dennoch:

verbunden mit antiker Glücksethik wie dem Kontraktualismus bleibt der

Utilitarismus über die konkrete Zweckbezogenheit (telos) von moralischem

Handeln. Der

Utilitarismus begründet Moralität mit den nützlichen Folgen von Handlungen.

Was gut ist, erweist sich somit erst a posteriori: wenn es dem größeren Glück

einer größeren Zahl dient. Das Problem, subjektive und allgemeine Glückssteigerung

in Einklang bringen zu müssen, wird dadurch gelöst, dass sie für identisch

erklärt werden: Es sei, sagt J.S. Mill, "eine psychologische Tatsache,

dass, etwas für allgemein wünschenswert zu halten und es für lustvoll zu

halten, ein und dasselbe ist"6 Nun

mag das noch zu Mills Zeit plausibel gewesen sein, denkt man an Ausbeutung,

Kinderarbeit und Verelendung im Frühkapitalismus. Aber heute gilt das leider

nicht mehr: 'Tempo 100' und Mülltrennung sind zwar durchaus allgemein wünschenswert,

aber lustvoll leider nicht. Die Glücksverheißung für den einzelnen und für

die Allgemeinheit – das ist ja das Dilemma jeder ökologischen Utopie in der

"Risikogesellschaft" – fallen auseinander. Letztlich sind alle

empirischen Fundierungen als Begründungsversuch von Moral logisch widersinnig:

Was an Erfahrung und Erwartung von Nutzen gebunden ist, kann nicht – rückwärts

– ein Mittel als Zweck begründen. Wenn moralisches Verhalten zum Mittel wird

- um in der Polis glücklich leben zu können, um dem Naturzustand zu entkommen,

um den allgemeinen Nutzen zu maximieren - kann es als Zweck nicht begründet

werden. Ein austauschbares Mittel kann keine allgemeine Gültigkeit

beanspruchen. Das

Beispiel Gentechnologie zeigt: wer hier utilitaristisch argumentiert, wie die

meisten Befürworter, dessen Positionen

haben kurze Halbwertszeiten, sie werden hinfällig, sobald sich ein neuer Nutzen

für eine größere Zahl kalkulieren lässt. Damit

wird deutlich, es gibt keinen inhärenten Maßstab in empirischen Begründungen

, um bestimmte Mittel (z.B.

Folter, Mord) als zweckdienlich auszuschließen. Der Zweck heiligt jedes Mittel.

Empirische Begründungen sind, so Hans Krämer "Bankrotterklärungen der

Moral"7 In

Kants Sprache: empirische Begründungen sagen als "hypothetische

Imperative" nur etwas über die "Legalität" von Handlungen, aber

nichts über deren "Moralität". Das

ist der Hintergrund für Kants deontologische

Begründung. Moralität

wird bei ihm doppelt begründet: Einmal

durch die Kritik an allen bisherigen empirischen Begründungen: Solange

mein Handeln ziel- oder zweckgerichtet ist: das gute Leben, der größte Nutzen

etc. ist es nicht wirklich frei,

sondern innerlich oder äußerlich vorbestimmt. Alle Inhalte von

Willensentscheidungen legen den freien Willen

an die Kette seiner Zwecke. Alle Imperative, die ich mir setze, stehen unter dem

Vorbehalt – der Hypothese

– einen konkreten Zweck erreichen zu wollen, mein Handeln wird damit stets zum

Mittel. Was bleibt ist die reine Form des Willens, das Wollen um des Wollens

willen, ich will, weil ich will, und nicht, um dies und jenes zu erreichen. Erst

der kategorische Imperativ ist also Ergebnis reiner Selbstverpflichtung. Zum

anderen durch den Autonomiebegriff: Moralität wird zum letzten Beweis von

Freiheit, weil erst die autonome,

kategorische Selbstverpflichtung, die von allen inhaltlichen Zwecken, allen

Folgen absieht und nur vom reinen Willen und der Vernunft geleitet ist, wahrhaft

frei ist. Die

Trias von Vernunft, Wille und Moral verdichtet sich im Pflichtbegriff: Zu seiner

wahren Größe erhebt sich der Mensch als pflichtbewusstes Wesen. Die Antwort

auf die Frage, 'warum soll ich moralisch sein?' lautet bei Kant: 'weil es vernünftig

ist.' Natürlich

liegt sofort der Einwand nahe: 'Und warum soll ich vernünftig sein?' Kant hat

den Einwand geahnt, in der Metaphysik der Sitten scheint es am Ende so, als

halte er die Antinomie von Vernunft und Moral für letztlich unlösbar.8

Aber es gibt

weitere Einwände: 1.

Man kann sich so wenig kategorisch selbst verpflichten, wie etwas versprechen,

verzeihen oder bei sich selbst entschuldigen. Anders gefragt: was kommt zuerst:

das Wollen oder das Sollen? Das ist bei Kant nicht eindeutig geklärt.9 Mit Schopenhauer gefragt: "Warum sollte ich, was

ich ohnehin soll, auch noch wollen?"10 Zum Sollen muss ich gewillt sein, dem moralischen Imperativ folge

ich nur, wenn ich dazu motiviert bin, und das Motiv kann letztlich nur mein Glück

sein. Kants

Versuch, das Motivproblem, etwas halbherzig, durch die Vertröstung auf ein

jenseitiges Glück zu lösen, nötigt

ihn, neben dem freien Willen auch noch einen gerechten Gott und eine

unsterbliche Seele anzunehmen. Das ist allerdings, wie Konrad Ott anmerkt: eine

"imposante Verlegenheitslösung."11

Harald Schmitz

urteilt noch schärfer: die Glückseligkeitshoffnung als letztliche moralische

Motivation bei Kant bezeichnet er als "zynischen Eudämonismus".12 In

gewisser Hinsicht ist Kants Moralbegründung damit der religiösen am nächsten

und zugleich am entferntesten von ihr. Sein moralischer Gottesbeweis ist

zugleich der Abgesang auf alle Gottesbeweise. Nach theologischer Auffassung

verpflichten die moralischen Gesetze, weil sie Gottes Gebote sind, nach Kant

sind sie nur deshalb als Gebote Gottes anzusehen, "weil wir dazu innerlich

verpflichtet sind". (KrV, B.847) Die Existenz des Sittengesetzes im

autonomen Menschen begründet die Existenz Gottes. 2.

Kants Ethik macht keinen sinnvollen Umgang mit ethischen Konflikten möglich:

reine praktische Vernunft, freier

Wille und Selbstverpflichtung sind rigorose Instanzen, die keine Konflikte, kein

Abwägen vorsehen, aber darum

geht es in der moralischen Praxis meist. 3.

Freier Wille, Pflichtbewusstsein und Vernunft erscheinen seit Marx, Darwin,

Nietzsche und Freud ohnehin in trübem Licht. Die

Kritik an Kant ist auch der Ausgang intuitionistischer

Begründungsansätze. Schopenhauers

Mitleidsethik relativiert

sein extrem kritisches Menschenbild durch die Zuschreibung einer elementaren

Fähigkeit zum Mitleiden. Moral gründet in der Empathiefähigkeit. Schopenhauer

muss versuchen, Mitleid

mit seiner Annahme eines grenzenlosen Egoismus beim Menschen kompatibel zu

machen. Das unternimmt

er mit einer Projektionsthese: So wie ich im Allgemeinen und weit überwiegend

mein eigenes Wohl zum obersten Ziel mache, so verfüge ich über die Fähigkeit,

durch Hineinversetzen in den anderen, sein Wohl zu meinem elementaren Anliegen

zu machen. Meine Mitleidsfähigkeit ist die einzige, und um des Zusammenlebens

willen notwendige, Relativierung meines ansonsten grenzenlosen Egoismus. Die

Wertethik

Schelers kritisiert

den Kant'schen Vernunftbegriff: "Eine praktische Vernunft, die dem Triebbündel

(Mensch) erst ihre Form aufzupressen hätte, gibt es nicht!" 13 An

die Stelle von Vernunft bzw. freiem Willen setzt Scheler die, seiner Meinung

nach elementaren, Gefühle von Liebe und "sittlicher Werterkenntnis".

Was ein sittlicher Wert ist, das sagt mir weder die Vernunft, noch der Wille,

noch die Pflicht, sondern allein die Intuition, bzw. meine natürliche Liebesfähigkeit. Die

aktuelle Diskussion um die Bedeutung moralischer Gefühle für die Begründbarkeit

von Moral, in den Care-

und Achtsamkeitsethiken etwa,

rekurriert ebenfalls auf den Intuitionismus. Letztlich gehen alle

intuitionistischen Ansätze auf Platons Ideenlehre zurück: die Ideen des

'Guten' und des Gerechten sind oberste, von menschlicher Erkenntnis unabhängige

'Werte', sie gehören als Tatsachen zur Welt und beanspruchen den höchsten

Wahrheitsgehalt. Wie

aber, so muss man fragen, ist etwas vorstellbar, das zugleich reale empirische

Tatsache ist und einen normativen

Anspruch erhebt? Diese seltsame Doppelnatur der intuitiv gefassten Werte bleibt

reine Metaphysik. Die

Dinge der Welt fordern nichts. Zudem

ist Intuition ein schlechter Ratgeber, wenn es um allgemeine Gültigkeit

moralischer Werte geht: sie kann uns verlassen – oder erst gar nicht

auftreten. Als Begründung ist der Intuitionismus zirkulär: wer die Intuition

hat, braucht keine Begründung, wem sie fehlt, dem hilft keine. Anthropologisch-biologische

Begründungen scheinen handfester. Sie entstehen mit Darwin und sind heute in

zwei Varianten – als Soziobiologie und als Verhaltensforschung – in der

aktuellen Diskussion. Beide

Varianten können nur eine Minimalmoral begründen: als Familien-Altruismus, der

dem Zweck der eigenen Gen-Vermehrung dient – und schon damit als Begründung

entfällt, weil Altruismus hier falsch verstanden ist: altruistisch

handelt nur, wer von der eigenen Person, von eigenen Interessen absieht. Wer zu

seinen nächsten Verwandten

freundlich ist, um den eigenen Genpool zu sichern, der handelt nicht

altruistisch, sondern egoistisch. –

oder als Stammes-Altruismus, der sich durch Gruppenselektion ausprägt. Aber

das bleiben Moralen für Urmenschen – oder Affen, wie Frans de Waal zu zeigen

versucht. Viele Forscher, etwa Konrad Lorenz, betonen ausdrücklich, dass

moralische Anforderungen für moderne Menschen biologisch nicht begründbar

sind. Eine naturwissenschaftlich erhärtete anthropologische Begründung von

Moral ist zu schön – um wahr zu sein. Was

bleibt, sind drei aktuelle Begründungsansätze . Alle

sind auf dem Hintergrund der Kritik aller bisherigen Begründungsversuche zu

sehen. Zum

einen die Diskursethik: Sie

hält zwar an Kants Prämissen fest, versucht aber den Mangel zu überwinden,

dass moralische Entscheidungen bei Kant einsame Einzelentscheidungen von

Individuen sind. Was moralische Gültigkeit beanspruchen darf, ergibt sich in

der Diskursethik erst a posteriori als Konsens in einem herrschaftsfreien

Diskurs. Habermas: "Statt

allen anderen eine Maxime, von der ich will, dass sie ein allgemeines Gesetz

sei, als gültig vorzuschreiben, muss ich meine Maxime zum Zweck der diskursiven

Prüfung ihres Universalitätsanspruchs allen anderen vorlegen. Das Gewicht

verschiebt sich von dem, was jeder (einzelne) ohne Widerspruch als allgemeines

Gesetz wollen kann, auf das, was alle in Übereinstimmung als universale Norm

anerkennen wollen " 14

Apel versucht eine

"Letztbegründung" von Moral (auf die Habermas verzichtet) mit dem

Verweis auf das "Apriori der Kommunikationsgemeinschaft", d.h., der

Umstand, dass menschliche Sprache von Anfang an auf Verständigung

gerichtet ist, sei eine 'unhintergehbare' Tatsache. Auf Kommunikation gerichtete

Sprache enthält damit

von Beginn an ein moralisches Element, insofern jede Äußerung auf ihr

Verstanden-Werden-Wollen hin angelegt

ist, den 'Anderen' also stets von Anfang an mit einbezieht. Der

Charme der Diskursethik liegt zum einen darin, dass sie eine gleichsam

demokratische, zivilgesellschaftliche Variante der Pflichtethik bietet, und

dieser so die puritanische Spitze bricht, zum anderen, wie Habermas selbst

betont, im "Wechsel der Perspektive von Gott zum Menschen. 'Gültigkeit'

bedeutet jetzt, dass moralische Normen die Zustimmung aller Betroffenen finden können,

sofern diese nur... gemeinsam prüfen, ob eine entsprechende Praxis im gleichmäßigen

Interesse aller liegt."15 Die

Kritik setzt an den Regeln an, die Habermas für eine ideale

Kommunikationssituation vorgibt. Der

Hauptvorwurf betont die Zirkularität der Argumentation: die Diskursbedingungen

der Diskursteilnehmer – frei,

gleich, vernünftig etc. – setzten bereits bei Beginn des Diskurses voraus,

was erst Ergebnis, im Konsens, sein kann.16 Zweitens:

Ziel der Diskurse sei in Wirklichkeit nicht der Konsens, sondern der Dissens,

der Widerstreit, "La différance"

(Lyotard) Konsens ist bestenfalls ein Zwischenstadium, am Ende steht die

Paralogie.17 Drittens:

Die Bedingung, dass die Diskursteilnehmer "sagen, was sie meinen" (Habermas)

ist uneinlösbar. Sie übersieht,

dass wir uns missverstehen können, ohne es zu bemerken. Die hinter der

Bedingung stehende Referenztheorie

der Sprache ist linguistisch nicht mehr haltbar. Der Dekonstruktivismus hat

zuletzt gezeigt, wie sehr, gerade in philosophischer Sprache, die Metaphorik die

Begrifflichkeit, und damit das Welt- und Menschenbild

prägen. (Derrida) Da auch Metaphern der wittgensteinschen Bestimmung folgen,

dass die Bedeutung

eines Begriffs die Regel seines Gebrauchs ist, gibt es keine Metaphern an sich,

sondern nur metaphorische

Verwendung von Sprache, daher auch kein 'Eigentliches', daher auch keine

eindeutige Unterscheidung

von sagen und meinen. Und: selbst wenn ich sagen könnte, was ich meine, bleibt

fraglich, ob der Hörer weiß, was ich meine, mit dem, was ich sage. Habermas

selbst hat im Übrigen in jüngeren Arbeiten den Geltungsanspruch der

Diskursethik hinterfragt: Er sieht das Motivationsproblem jeder kognitiven,

keine Erlösung verheißenden Moralbegründung, wenn er zugesteht: "Weil

es keinen profanen Ersatz für die persönliche Heilserwartung gibt, entfällt

das stärkste Motiv für die Befolgung

moralischer Gebote." Auch wenn wir in rationalen Diskursen ausgehandelt

haben, was moralisch richtig ist, verhindert das nicht, "dass andere Motive

nicht doch die stärkeren sind."18 Und

deshalb sei letztlich jede Vernunftmoral "auf ein Recht angewiesen, das

normenkonformes Verhalten bei Freistellung der Motive ...erzwingt."19 Das

hört sich schon recht pragmatisch an: Wo der Geltungsanspruch von Moral nicht

mehr greift, da greift das Gesetz.

Eine tatsächliche pragmatische

Moralbegründung,

wie sie in Amerika entwickelt wurde, argumentiert allerdings anders. Peirce

formuliert die pragmatische Grundüberzeugung: Die Welt ist uns nicht als solche

gegeben, sondern immer nur in den Begriffen, die wir uns von ihr machen, und:

die praktischen Wirkungen des Gegenstands unseres Begriffs in unserer

Vorstellung, das ist das Ganze des Begriffs des Gegenstands. R.

Rorty formuliert es pointierter: Wahrheit ist "was zu glauben für uns gut

ist."20 Solche

Formulierungen trugen dem Pragmatismus den Ruf ein, eine "Händlerphilosophie"

zu sein. All

unsere Vorstellungen, auch die ethischen mithin, sollen auf ihre möglichen

praktischen Wirkungen hin beurteilt werden. Der teleologische Grundzug wird hier

deutlich. Zentral

ist ein dialektischer Begriff von Kontingenz: Sprache, Kultur, Selbstbild, auch

Moral sind zufällig, d.h. einerseits

könnten sie genauso gut anders sein, andrerseits prägen sie die Menschen

durchaus. Auch wenn all unsere

moralischen Überzeugungen nichts als "Produkte von Zeit und Zufall"21

sind, können wir

uns doch nicht anders

entscheiden. Die Begründung von Moral liegt einmal in der Tradition einer

moralischen Gemeinschaft, zum anderen darin, dass sie nützlich ist.

Entsprechend, so Rorty, wäre es für einen Kosovo-Albaner eine moralische

Zumutung – und lebensgefährlich - sollte er einen Serben als gleichwertigen

Menschen betrachten.22 Dennoch:

Der Pragmatismus hält an der Idee der Aufklärung fest, glaubt, dass

"Menschenrechtskultur" erweitert und verbreitet werden kann, aber

nicht durch Vernunftappelle, nicht im Diskurs oder per Dekret , sondern nur

durch Verbesserung der Lebensumstände und durch Empathie. Die beiden Aspekte hängen

kausal zusammen: Man muss es sich leisten können, moralisch zu sein. Daher ist

die Verbesserung der Lebensumstände das beste – und im Grunde einzige –

Mittel, die Moralität zu befördern. "Erst kommt das Fressen, dann kommt

die Moral." Wenn Rorty darauf verweist, die Lektüre von "Onkel Toms Hütte"

habe die Moral mehr befördert, als 200 Jahre Kategorischer

Imperativ 23 so

steckt dahinter eine Umwertung von Ethik und Ästhetik. Die

Ethik, als Teil der Philosophie, dreht sich im Kreis und verharrt im unernsten

Streit ums Recht-haben; die Literatur,

als Teil der Künste, hingegen befördert die moralische Sensibilität für die

Leiden des anderen, schult unsere

Empathiefähigkeit und relativiert unser Selbstbild. Aber:

Die moralischen Gefühle halten nicht vor: beim nächsten Taxi-Mord heißt es

wieder: Kopf ab. Sie sind, das macht sie so verlockend, viel leichter evozierbar

aber auch manipulierbar, als rationale Einsichten, und letztlich sind moralische

Gefühle moralisch neutral: Scham, Schuld und Reue kann auch der Verbrecher

empfinden, der seinen Komplizen verrät; empören und entrüsten kann man sich

auch über die Erniedrigten und Beleidigten, das tiefe Mitleid mancher Tierschützer

geht einher mit zynischer Menschenverachtung. Der

moralische Relativismus hat keinen Maßstab, Unmoralisches zu qualifizieren. G.W.

Bush und Osama bin Laden,

der Papst und die Moon-Sekte begründen ihre Moralen demnach mit gleichem

Geltungsanspruch. Ist eine Ethik, die dies zulässt, wirklich gut begründet? Schließlich

der postmoderne Ansatz. Die

erwähnte Kritik an der Diskursethik ist der Ausgangspunkt postmoderner Ethik. Sie

geht nochmals zurück zur ersten Begründung: die religiöse ist für sie die

eigentliche – und einzig ehrliche. Wenn

sie nicht

mehr gilt, und natürlich geht die Postmoderne davon aus, sind alle anderen

Versuche Ersatz, Metaphysik,

ein hoffnungsloses Verlangen, die Einheit von Vernunft und Mythos, Denken und Fühlen,

Begriff und Empfindung zu bewahren, bzw. wiederzubeleben. Aber diese Einheit ist

endgültig verloren. Eine

normative Begründung von Moral diesseits der jenseitigen erscheint der

Postmodernen hoffnungslos. Ihren radikalen Skeptizismus entfaltet sie in

folgenden Schritten:24 1.)

Der Mensch ist ein moralisch ambivalentes Wesen. Diese Ambivalenz ist

unaufhebbar, alle Versuche, den moralisch-besseren

Menschen zu erziehen, münden in Gesinnungsdiktatur, Tugendterror und

Grausamkeit. Es gibt keine Garantie für Moralität, wer sie dennoch erstrebt,

verschlimmert nur die Lage. 2.)

Moral ist "inhärent nicht-rational". Sie zeigt sich weder aus

utilitaristischem Kalkül, folgt keinen Zweck- und Nützlichkeitserwägungen,

noch ist sie Prinzipien- oder Maximen-geleitet. Nicht aus Lust, noch aus Pflicht

handeln wir moralisch, sondern aus spontanem Impuls. Das autonome moralische

Gewissen ist nicht einklagbar, mal schlägt es, mal schweigt es. 3.)

Ethik irritiert nur die Moral. Sie nutzt den spontanen moralischen Impuls für

ihre Steuerungs-absichten, will ihn zügeln, zähmen, dirigieren – und zerstört

ihn dadurch. Sie verschiebt Moral aus dem Bereich persönlicher Autonomie

in machtgestützte Heteronomie, sie will erlernbare Regeln, ethisches Wissen an

die Stelle subjektiver moralischer Verantwortung setzen und sieht nicht, dass

Moral das Chaotische ist, inmitten einer rationalen Ordnung. 4.)

Moralität ist aporetisch. Die Folgen moralischer Handlungen sind fast stets

uneindeutig, widersprüchlich. Selten sind moralische Handlungen eindeutig gut,

meist hingegen ein Abwägen im Konfliktfall, was negative Folgen einschließt.

Daher auch unsere Unsicherheit, wenn wir moralisch handeln. So kann etwa selbst

vermeintlich so eindeutig Gutes, wie Hilfsbereitschaft in Abhängigkeit und

Beherrschung des Hilfesuchenden umschlagen. 5.)

Moral ist nicht universalisierbar. Das heißt nicht, dass sie vollkommen

relativ, beliebig ist, wohl aber stülpt der Universalismus in seiner bekannten

Form einen ethischen

Code über alle,

versucht die moralische Gleichschaltung, die Verallgemeinerung einer einzigen,

westlichen Moral – und erreicht damit doch nur ein Verstummen der

"wilden, autonomen, widerspenstigen, unkontrollierten Ursprünge

moralischer Urteilskraft."25

Indes, ein

konsequenter Relativismus, der die Gleich-Gültigkeit kulturspezifischer Moralen,

ja, lokalen Brauchtums propagiert, ist nicht die Alternative zum europäisch-rationalistischen

Universalismus; da die Vielfalt an Moralen sich widersprechen, gar

neutralisieren können, führt er letztlich in die moralische Beliebigkeit, den

Nihilismus. 6.)

Moral ist also nicht relativ. Dies sind nur die verschiedenen ethischen Codes,

die versuchen, echte, spontane, natürliche Moralität durch ihre vorgefassten

Normen und Regeln zu ersetzen. Die Moral selbst ist autonom, die heteronomen

Ethiken sind es, die die Utopie eines befreiten, moralisch-autonomen Subjekts

verhindern. 7.)

Moralität ist nicht begründbar. Vielmehr geht sie allen Begründungsversuchen

voraus, steht auch gar nicht unter Begründungszwang. Sie geschieht einfach –

oder nicht – ex nihilo. Auch erfordert sie keine Überwindung, kein Absehen

vom Eigensinn, keinen Widerspruch zur menschlichen Natur, kein kaltes Kalkül.

Sie ist da. 8.)

Moralität ist das Erwachen der Verantwortung für den Anderen. Erst im Blick

des Anderen erkenne ich mich selbst ganz, und damit zugleich als moralisches

Selbst. Die wahre Autonomie, als Abgrenzung vom Anderen, ist nur durch die

Hinwendung zu einem konkreten Anderen möglich. Zigmunt

Bauman: "Ich

bin ich, insoweit ich für den anderen bin...Verantwortung, die übernommen

wird, als ob sie immer schon da war, ist die einzige Begründung, welche die

Moral haben kann." 26 Hier

scheint die Utopie einer vollendeten Selbst-Findung des Menschen durch

Hinwendung zum anderen auf: Mein

'wahres' Selbst wird erst in vollkommener "Selbstlosigkeit" (Lévinas)

zu finden sein. – Allerdings nur, wenn ich es suche.. Jede intersubjektive

Verbindlichkeit, jeder von außen vorgetragene Geltungsanspruch über das persönliche

Bedürfnis, Verantwortung für den anderen zu übernehmen, hinaus, ist so

verschwunden. Aber:

wenn wir das

zugeben, ist Moral, es sei denn krypto-religiös, nicht begründbar, damit kann

sie keine Geltung

beanspruchen, ist nichts Intersubjektives mehr – und damit jede normative

Fundierung verschwunden. Womit

wir wieder am Anfang wären. 3.

M1 Möglichkeiten und Grenzen 'hedonistischer Kalküle' Aufgabe: Entwerfen

Sie ein 'hedonistisches Kalkül". Berücksichtigen Sie dabei möglichst

viele der von Bentham vorgeschlagenen Maßstäbe zur Beurteilung von Lust und

Leid bei möglichst vielen Betroffenen Ihrer Entscheidung. -

Formulieren Sie Ihr ethisches Gesamturteil: wie würden Sie handeln? -

Halten Sie den Konflikt für lösbar mithilfe eines hedonistischen Kalküls?

Formulieren Sie Ihre Bedenken.

Bau

einer Umgehungsstraße: Sie

müssen als Bürgermeister Ihres Orts darüber entscheiden, welche Trassenführung

einer neu zu bauenden

Umgehungsstraße die richtige ist. Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder eine

kürzere und billigere Strecke, die aber relativ nahe an einem Neubaugebiet mit

Reihenhäuschen vorbeiführt oder eine längere und teurere Variante über

abgelegene Felder, die aber den städtischen Haushalt stark belastet.

Organspende:

Widerspruchsprinzip Angenommen,

in Ihrem Staat gilt jeder Bürger als Organspender, der nicht ausdrücklich

Widerspruch dagegen

einlegt, nach seinem Tod als Organspender genutzt zu werden. Wie würden Sie

sich verhalten? Akzeptieren Sie die allgemeine Bestimmung oder legen Sie

Widerspruch dagegen ein? 3.

Gruppe: DNA-Analyse

zur Verbrechensbekämpfung Sie

müssen, als Abgeordnete darüber entscheiden, ob Sie einem Gesetzentwurf

zustimmen wollen, der eine DNA-Analyse für alle männlichen Einwohner eines

Orts vorschreibt, um im Fall eines schweren Sittlichkeitsverbrechens den Täter

leichter feststellen zu können. Die Daten sollen nur der Polizei zugänglich

sein und nur bei Mordfällen genutzt werden dürfen. 4.

Gruppe: Experimente

an Nicht-Einwilligungsfähigen Sie

haben, als Mitglied des Europarats, darüber zu entscheiden, ob Sie einem

Gesetzentwurf zustimmen, nach dem erlaubt sein soll, geistig Schwerbehinderte,

demente Alte, Embryos und Neugeborene für medizinische Experimente

(Medikamenten- und Behandlungstests) zu nutzen, wobei die Experimente keine

bleibenden Schäden verursachen dürfen. Eine Zustimmung der Be-troffenen soll

– bzw. kann – dabei nicht erforderlich sein. 4.

M2 Zur

Einführung Was

soll ich tun? Ein Problem der Moral Tag

für Tag stehen wir - ohne uns dagegen wehren zu können – vor der Frage:

„Was soll ich tun? Wie soll ich mich meinen Mitmenschen gegenüber

verhalten?" Die Antwort darauf kann äußerst schwer fallen, wie der

folgende Fall zeigt: Zu

dem Besitzer eines Lebensmittelgeschäfts kommt eines Tages ein kleines Mädchen,

das weder lesen noch schreiben kann. Es weiß auch nicht, wie teuer die von ihm

verlangte Tafel Schokolade ist. So würde es, wenn der Kaufmann es fordert,

genau so gut 5 Euro wie 10 Cent dafür bezahlen. Der Kaufmann weiß dies, und er

könnte das Kind deshalb leicht „übers Ohr hauen". Soll er es tun oder

nicht! Folgende

Überlegungen gehen ihm dabei im Kopf herum: 1.

Weil die Kleine so hübsch ist, werde ich von ihr den normalen Preis verlangen. 2.

Ich muß sie ehrlich bedienen, denn mein Betrug könnte herauskommen und

unangenehme Folgen für mich haben. 3.

Einmal ist keinmal! 4.

Wenn das alle tun würden, könnte keiner mehr dem anderen trauen! 5.

Ehrlich währt am längsten! 6.

Gar keine Frage, ich muß immer ehrlich sein! Wie

würden Sie sich in diesem Fall entscheiden? Warum? Welche Überlegung des

Kaufmanns erscheint Ihnen richtig! Warum? (Aus:

Michael Wittschier: Alle Kreter lügen..., sprach der Kreter. Kleine Einführung

in die Philosophie. Düsseldorf: Patmos 1980. S. 34) M3a

Max Stirner: Ich hab' mein Sach' auf Nichts gestellt (Max

Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, (1844), Frankfurt a. M. 1986, S. 5 ff) Was

soll nicht alles meine Sache sein! Vor allem die gute Sache, dann die Sache

Gottes, die Sache der Menschheit, der Wahrheit, der Freiheit, der Humanität,

der Gerechtigkeit; ferner die Sache meines Volkes, meines Fürsten, meines

Vaterlandes; endlich gar die Sache des Geistes und tausend andere Sachen. Nur

meine Sache soll niemals meine Sache sein. "Pfui über den Egoisten, der

nur an sich denkt!" Sehen

wir denn zu, wie diejenigen es mit ihrer Sache machen, für deren Sache wir

arbeiten, uns hingeben und begeistern

sollen.[...] Nun,

es ist klar, Gott bekümmert sich nur ums Seine, beschäftigt sich nur mit sich,

denkt nur an sich und hat sich im Auge; wehe allem, was ihm nicht wohlgefällig

ist. Er dient keinem Höheren und befriedigt nur sich. Seine Sache ist eine rein

egoistische Sache. Wie

steht es mit der Menschheit, deren Sache wir zur unserigen machen sollen? Ist

ihre Sache etwa die eines anderen

und dient die Menschheit einer höheren Sache? Nein, die Menschheit sieht nur

auf sich, die Menschheit will nur die Menschheit fördern, die Menschheit ist

sich selber ihre Sache. Damit sie sich entwickle, lässt sie Völker und

Individuen in ihrem Dienste sich abquälen, und wenn diese geleistet haben, was

die Menschheit braucht, dann werden sie von ihr aus Dankbarkeit auf den Mist der

Geschichte geworfen. Ist die Sache der Menschheit nicht eine rein egoistische

Sache? [...] Gott

und die Menschheit haben ihre Sache auf nichts gestellt, auf nichts als auf

sich. Stelle ich denn meine Sache gleichfalls auf mich, der ich so gut wie Gott

das Nichts von allem anderen, der ich mein alles, der ich der einzige bin. [...] Fort

denn mit jener Sache, die nicht ganz und gar meine Sache ist! Ihr meint, meine

Sache müsse wenigstens die "gute Sache" sein ? Was gut, was böse!

Ich bin ja selber meine Sache, und ich bin weder gut noch böse. Beides hat für

mich keinen Sinn. Das

Göttliche ist Gottes Sache, das Menschliche Sache "des Menschen".

Meine Sache ist weder das Göttliche noch

das Menschliche, ist nicht das Wahre, Gute, Rechte, Freie usw., sondern allein

das meinige, und sie ist keine allgemeine, sondern ist einzig, wie ich einzig

bin. Mir geht nichts über mich! Fragen:

M3b

Ethik ohne Zukunft? Zur Zukunft der Ethik (Otto

Peter Obermaier, in: Der blaue Reiter, Heft: Ethik, 1, 1996, S. 8) Der

Blick in die Medien genügt: Da predigt ein Pfarrer eherne Werte und zieht sich

abends widerliche Kinderpornos

rein. Ist das christliche Moral? Da beruft sich der Abgeordnete auf sein

Gewissen, während seine Aktivitäten

schierem Bereicherungsaktivismus gleichen. Da infizieren Mediziner Patienten mit

Syphilis und behandeln

sie nur scheinbar, um endlich Studienobjekte für das Tertiärstadium dieser

Krankheit zu haben. Ist das das Ethos der Wissenschaften? Da umarmen

demokratische Politiker Diktatoren, deren Atem nach Massenmord, Folter und

Brutalität stinkt. Ist es vielleicht doch korrekt, wenn Herbert Marcuse

schreibt: "Nicht das Bild einer nackten Frau, die ihre Schamhaare entblößt,

ist obszön, sondern das eines Generals in vollem Wichs, der seine in einem

Aggressionskrieg verdienten Orden zur Schau stellt." Ist

Ethik also nicht mehr als eine intellektuell und argumentativ aufgeblasene

Lusche, ein System aus vollmundigen

Sprüchen, Sollensforderungen und Imperativen, eine Ansammlung schicker

Tugenden, Werte, geschickter

Rechtfertigungen, ein Instrument für Sonntagsreden und das Kleinvieh eines

Volkes, während das Großvieh

jenseits ethischer Forderungen operiert? Oder zeigt sich gar in dieser Kluft

zwischen Sein und Sollen, zwischen

Wirklichkeit und Anspruch, zwischen dem Reich des Faktischen und dem Reich des

Gewünschten, das Spezifische jeder Ethik? Hat denn ein System, das

Beurteilungen unserer Handlungen und Unterlassungen leisten

und unseren Lebensvollzug, sprich Praxis, lenken soll noch Zukunft, wenn es

allenfalls zur intellektualistischen und populistischen Selbstbefriedigung

taugt, aber sonst permanent und kläglich versagt? Ethik

hat es traditionellerweise mit der Auszeichnung von Handlungen und

Unterlassungen mit gut oder böse zu tun, aber ganz offensichtlich juckt es die

Wirklichkeit wenig, was Moralisten krähen. Müsste sich Ethik nicht auch schon

längst mit dem, was wir Herstellen und Produzieren nennen, beschäftigen und

nicht nur mit unseren Handlungen, wenn sich dieses Produzieren vehement in unser

Handeln gedrängt hat? All

diese Beispiele und Fragen zeigen Eigentümlichkeiten jeder Ethik. Wir sind zwar

eingekreist von Tausenden von Sollensforderungen, Pflichten, Imperativen,

Geboten, Tugenden, Werten, aber trotz diesem Heer aus Appellen und Ansprüchen

besteht die Freiheit und die Möglichkeit, all dies zu missachten. Das Prädikat

"böse" juckt mitunter weder die Mächtigen noch jene, in deren Herzen

sich kein Gefühl der Verpflichtung gegenüber all diesen Sollensforderungen

breitgemacht hat. Ethik

ist ein zahnloser Tiger, dem nur dann Zähne wachsen, wenn wir an ihre Aussagen

glauben und danach handeln.

Das Reich der Ethik ist nicht das der Fakten: Obgleich diese anders

"laufen", bleiben ethische Forderungen

in Kraft. Der Satz: "Du sollst nicht töten" beansprucht seine Gültigkeit

auch dann noch, wenn permanent

getötet wird. Hierin zeigt sich einesteils der "transfaktische

Anspruch" (transfaktisch = jenseits der Tatsachen)

jeder Ethik, anderenteils ihre fundamentale Ohnmacht. Jede Ethik ist mit dieser

Eigentümlichkeit belastet,

es kommt nur darauf an, das Reich der Ohnmacht zu verkleinern. Der Schatten, der

jede Ethik begleitet, heißt Ohnmacht. Aufgaben: 1.

Formulieren Sie die kritischen Einwände des Texts gegen die Ethik in eigenen

Worten. 2.

Finden Sie weitere Beispiele für die Wirklichkeitsfremdheit von Ethik. 3.

Welchen Ausweg aus der "Ohnmacht" der Ethik deutet der Text an? 4.

Welche Bedeutung hat die Begründung von Ethik für ihre Gültigkeit? M4

Karl und Karla: Zwei Probleme mit der Moral (Kurt

Bayertz, Hg, Warum moralisch sein?, Paderborn 2002, S. 9 f.) Stellen

wir uns zwei Situationen vor, in denen Menschen ein moralisches Problem haben.

In der ersten Situation

findet jemand (nennen wir ihn Karl) an einsamer Stelle eine Brieftasche. Ihr

Inhalt besteht aus mehreren tausend Euro sowie der Visitenkarte des Besitzers:

es handelt sich um einen stadtbekannten Immobilienspekulanten. Karl

weiß natürlich, daß er die Brieftasche 'eigentlich' ihrem Besitzer zurückgeben

sollte; dennoch zögert er. Der Grund seines Zögerns liegt darin, daß er als

Mitglied des örtlichen „Solidaritätskomitees gegen den Hunger in der Dritten

Welt" weiß, daß die gefundene Summe ausreichen würde, um eine mittelgroße

Meerwasserentsalzungsanlage in einem afrikanischen Dorf zu bauen; eine solche

Anlage würde etlichen Familien einen ausreichenden Lebensunterhalt als Bauern

ermöglichen. Karl empfindet einerseits die Verpflichtung zur Rückgabe des

Geldes; andererseits aber auch die Verpflichtung, den vom Hunger bedrohten

Dorfbewohnern zu helfen. - Auch in der zweiten Situation findet jemand (nennen wir sie Karla) an

einsamer Stelle die Brieftasche eines reichen Immobilienspekulanten mit mehreren

tausend Euro. Auch

Karla kennt die grundsätzliche moralische Verpflichtung, Gefundenes zurückzuerstatten;

und auch sie zögert. Der Grund dafür ist jetzt aber ein anderer. Karla möchte

nämlich seit langem einen Urlaub in einem komfortablen Golfhotel auf den

Bahamas verbringen, von dem ihr gutbetuchte Freunde vorgeschwärmt haben; die

gefundene Summe würde ausreichen, diesen Urlaub zu finanzieren. Karl und Karla

sind beide gleichermaßen reflektierte Menschen und fragen sich daher ernsthaft,

was sie in ihrer jeweiligen Situation tun sollen. Doch obwohl sich die jeweilige

Situation beider durchaus ähnelt, unterscheiden sich ihre Überlegungen

grundlegend. Für Karl geht es um die Frage, was die Moral in dieser

spezifischen Situation von ihm fordert. Er befindet sich im Zwiespalt zwischen

zwei moralischen Forderungen und fragt sich, welche von ihnen schwerer wiegt,

d.h. er fragt, was das moralisch Richtige ist. Wir

können annehmen, daß er seine Überlegungen anstellt, weil ihm daran gelegen

ist, das moralisch Richtige

zu tun. - Anders im Falle Karlas. Ihr ist völlig klar, was das moralisch

Richtige ist: nämlich das gefundene Geld zurückzugeben. Karla hat in diesem

Fall schon die Antwort, die Karl noch sucht. Sie fragt aber, ob sie das

moralisch Richtige auch tun

soll. Was bei

Karl bereits vorausgesetzt war, wird bei Karla zum Problem: Soll

ich moralisch sein? Und

wenn ja: Warum? Fragen: 1.

Auf welche zwei Weisen kann man die Frage nach der Begründung von Moral

verstehen? 2.

Wer stellt die grundsätzlichere Frage: Karl oder Karla? 3.

Wer braucht eine Moralbegründung: Karl oder Karla? 4.

Was würden Sie Karl antworten, was Karla? M5

Begründung von Moral Kleine

Kinder bringen ihre Eltern oft mit einer Reihe von Warum-Fragen zur

Verzweiflung: "Warum regnet es?" – "Und

warum gibt es Wolken?" – "Und warum verdunstet das Wasser?" – "Und

warum ist die Sonne so heiß? usw. Dabei fallen den Eltern die Antworten bald

immer schwerer. Solches

Nachfragen gibt es auch, wenn es um Moral geht. Stellen wir uns folgende

Ausgangssituation vor: Die kleine

Vanessa hat einer Freundin, der sie eine Puppe als Geschenk versprochen hat,

diese nicht gegeben, weil ihr eine andere Freundin im Tausch gegen die Puppe

einen Teddybären gab. Das erzählt sie ihrer Mutter. Die ist empört und sagt

der Tochter, sie habe unrecht gehandelt. Vanessa

fragt: "warum denn?" Aufgabe:

Versuchen Sie nun, das Gespräch weiterzuführen, bei dem die Eltern mit immer

neuen 'Weil'-Antworten

auf die 'Warum'-Fragen Vanessas reagieren. Versuchen Sie, das Gespräch über möglichst

viele 'Runden' zu verfolgen. Eltern:

"weil... Vanessa:

und warum.... Eltern:

"weil... Vanessa:

"und warum.... Eltern:

"weil... Vanessa:

"und warum.... Eltern:

"weil... M6

Acht Begründungen von Moral 1.

"Nun

stelle man sich einmal vor, man lebe mit zehn bis fünfzehn seiner besten

Freunde sowie deren Frauen und Kinder in einer...Sozietät. Die paar Männer müssen

notwendigerweise zu einer verschworenen Gemeinschaft werden, sie sind Freunde

im wahrsten

Sinne des Wortes. Jeder hat dem anderen viele Male das Leben gerettet und eine

gewisse Rivalität...trat stark zurück hinter der ständigen Notwendigkeit,

sich gemeinsam gegen die feindlichen Nachbarn zu wehren. Man musste gegen diese

so oft um die Existenz der eigenen Gemeinschaft kämpfen, dass alle Triebe

intra-spezifischer Aggression reichlich Absättigung nach außen hin fanden. Ich

glaube, jeder von uns würde unter diesen Umständen gegen seine Genossen in

jener Fünfzehn-Mann-Sozietät schon aus natürlicher Neigung die zehn

Gebote...halten und jene weder töten noch verleumden, noch auch einem von ihnen

(etwas) stehlen." 2.

"Denn die

sittliche Tugend hat es mit Lust und Unlust zu tun. Der Lust wegen tun wir ja

das sittlich Schlechte, und der Unlust

wegen unterlassen wir das Gute. Darum muss man...von der ersten Kindheit an

einigermaßen dazu angeleitet worden sein, über dasjenige Lust oder Unlust zu

empfinden, worüber man soll. Denn das ist die rechte Erziehung." 3.

"Es ist überall

nichts in der Welt, ja überhaupt auch außer derselben zu denken möglich, was

ohne Einschränkung für gut könnte

gehalten werden, als allein ein guter Wille...Der gute Wille ist nicht durch

das, was er bewirkt oder ausrichtet, noch durch

seine Tauglichkeit zur Erreichung irgend eines vorgesetzten Zwecks, sondern

allein durch das Wollen, d.i. an sich gut." 4.

"Denn ich

weiß euer Übertreten, des viel ist, und eure Sünden, die stark sind, wie ihr

die Gerechten drängt, und Blutgeld nehmt

und die Armen unterdrückt....Suchet das Gute und nicht das Böse, auf dass ihr

leben mögt, so wird der Herr, der Gott Zebaoth, bei euch sein, wie ihr rühmet.

Hasset das Böse und liebet das Gute, bestellet das Recht im Tor, so wird der

Herr...den übrigen gnädig sein." 6.

"Verantwortung

beschwört das Antlitz herauf, dem ich mich zuwende, aber sie erschafft mich

auch als moralisches Selbst. Verantwortung zu übernehmen, als sei ich bereits

verantwortlich gewesen, ist ein Akt der Erschaffung des moralischen Raums, der

nicht anderweitig oder anderswo plaziert werden kann. Diese Verantwortung, die

übernommen wird, als ob sie immer schon da war, ist die einzige Begründung,

welche die Moral haben kann. Eine zerbrechlich-zarte Begründung, muss man

zugeben." 7.

"Wenn nun

unterstellt werden kann, dass die Vernunft von Anfang an auf Kommunikation, und

das bedeutet auch: Kooperation

unter Vernunftsubjekten, angelegt und angewiesen ist, von

Anfang an also sozial verfasst ist, dann[...]

können die in der Vernunft immer schon enthaltenen Regeln für das friedliche

Miteinander aufgedeckt werden als vernünftig nicht zu bestreitende, immer schon

von jedermann anerkannte Normen von ganz unzweifelhaft moralischem Gehalt." 8.

"Geborgenheit

und Mitgefühl gehen miteinander einher und zwar aus denselben Gründen, aus

denen Frieden und wirtschaftliche

Produktivität miteinander einhergehen. Je schwieriger die Verhältnisse, je größer

die Anzahl der furchterregenden

Umstände, je gefährlicher die Situation, desto weniger kann man die Zeit oder

die Mühe erübrigen, um darüber

nachzudenken, wie es denjenigen ergeht, mit denen man sich nicht ohne weiteres

identifiziert. Die Schule der Empfindsamkeit

und des Mitgefühls funktioniert nur bei Leuten, die es sich lange genug bequem

machen können, um zuzuhören." Aufgaben: 1.

Wie wird in diesen acht Aussagen jeweils Moral begründet? Finden Sie in jedem

Text ein zentrales Stichwort dazu, oder formulieren Sie selbst in Schlagworten. 2.

Von wem könnten die Texte stammen? Spekulieren Sie. M7

Begründbarkeit ethischer Normen

Diese

Frage kann einmal als Frage nach der moralischen

Rechtfertigung

richtigen Handelns verstanden werden. Dann lautet die Antwort, daß moralisch

richtiges Handeln keiner Rechtfertigung bedarf, da schon die Gründe dafür,

dass etwas richtig ist, rechtfertigend wirken. So verstanden, würde die Frage

ja lauten: „Warum soll ich im moralischen Sinn tun, was moralisch richtig

ist?" Die Frage kann jedoch auch als Aufforderung zu einer außermoralischen

Rechtfertigung

moralisch richtigen Handelns verstanden werden, als Verlangen nach Gründen,

warum wir uns in unserem Denken, Urteilen und Handeln überhaupt auf Erwägungen

der Moral einlassen sollen. Wie könnte eine solche außermoralische

Rechtfertigung aussehen? Es

scheint sich hier um zwei Fragen handeln. Erstens, warum sollte sich die Gesellschaft

eine

Institution wie die Moral zu eigen machen? Warum sollte sie zur

Verhaltenssteuerung neben Konvention, Recht und Eigeninteresse auch ein System

der Moral aufbauen und fördern? Die Antwort liegt auf der Hand: Ohne ein

solches System dürften kaum zufriedenstellende Bedingungen für ein

menschliches Zusammenleben in der Gemeinschaft gegeben sein. Die Alternative wäre

entweder ein Naturzustand, in dem es allen oder doch den meisten von uns sehr

viel schlechter ginge als in unserem gegenwärtigen Zustand (selbst wenn Hobbes

unrecht haben sollte, daß im Naturzustand das Leben „einsam, armselig,

gemein, roh und kurz" wäre), oder aber ein staatlicher Leviathan, totalitärer

als alle bisherigen Formen des Staates, in dem das Recht alle Lebensbereiche

erfassen würde und in dem Gewalt und Drohung jede denkbare Verhaltensabweichung

des einzelnen unmöglich machen würden. Die zweite Frage betrifft die außermoralischen

Gründe (nicht bloß die Motive), die es für den einzelnen

gibt,

moralisch zu denken und zu handeln. Die Antwort wurde soeben gegeben, aber nur

bis zu einem gewissen Grad. Denn bei der Lektüre des letzten Absatzes könnte

jemand sagen: ,Ja, das zeigt, daß die Gesellschaft eine Moral braucht, und

auch, daß es für mich von Vorteil ist, wenn die arideren sich in ihrem

Verhalten von der Moral leiten lassen. Aber es zeigt nicht, daß ich moralisch leben sollte. Und es hat keine Zweck, mir

moralische Gründe dafür zu geben, daß ich es sollte. Was ich will, ist eine

außermoralische Rechtfertigung." Nun, wenn das bedeutet, daß unser Freund

gezeigt haben möchte, daß es für ihn stets von Nutzen ist - das heißt, daß

sein Leben in allen Belangen (im außermoralischen Sinn) besser oder zumindest

nicht schlechter sein wird-, wenn er sich in seiner gesamten Lebensführung an

der Moral orientiert, dann bezweifle ich, daß man seinem Ansinnen entsprechen

kann. Es gibt zwar eine Reihe bekannter Argumente, durch die man zeigen kann, daß

ein moralisches Leben mit einiger Wahrscheinlichkeit für ihn von Vorteil ist;

man muß aber in aller Offenheit zugeben, daß jemand, der den Weg der Moral

geht, unter Umständen Opfer bringen muß und daher im außermoralischen Sinn

vielleicht kein so gutes Leben hat, wie er andernfalls hätte. Wir

müssen uns an dieser Stelle daran erinnern, daß moralisch gutes oder richtiges

Handeln eine der überragenden Tätigkeiten ist und daher zu den Hauptkandidaten

zählt, wenn es um die Bestimmung der verschiedenen Komponenten des guten Lebens

geht - insbesondere da zu dieser überragenden Tätigkeit alle normalen Menschen

fähig sind. Mir scheint, daß dies ein für die Beantwortung unserer gegenwärtigen

Frage wichtiger Gesichtspunkt ist. Selbst wenn wir ihn den üblichen Argumenten

an die Seite stellen, besitzen wir jedoch noch immer keinen schlüssigen Beweis,

daß jedermann stets das moralisch Beste tun sollte (im außermoralischen Sinn

von „sollen", wie er hier zur Debatte steht). Denn vom

Klugheitsstandpunkt aus betrachtet könnten, soweit ich sehen kann, einige Leute

durchaus ein außermoralisch besseres Leben haben, wenn sie bisweilen das tun,

was im moralischen Sinn nicht das Beste ist - etwa in Fällen, in denen die

Moral ein beträchtliches Maß an Selbstaufopferung verlangt. Ein

Fernsehsprecher sagte einmal über jemanden „He was too good for his own

good", und mir scheint, daß dies manchmal zutreffen kann. Daraus

folgt nicht, daß sich die Institution der Moral gegenüber dem Individuum nicht

rechtfertigen ließe (wenngleich

eine Rechtfertigung einigen Individuen gegenüber nicht gelingen mag), denn eine

außermoralische Rechtfertigung

ist nicht notwendig an Gesichtspunkten des Egoismus oder der Klugheit

orientiert. Wenn A den B fragt, warum er (A) moralisch sein sollte, so kann B

den A auffordern, sich auf rationale Weise darüber klar zu werden, was für

eine Art von Leben er führen und was für ein Mensch er sein möchte. Das heißt,

er kann A fragen, was für ein Leben er wählen würde, wenn seine Wahl rational

- also frei von Zwang, unvoreingenommen und in voller Kenntnis der verschiedenen

alternativen Lebensformen (einschließlich der moralischen) - zustande käme. Vielleicht

kann B den A auf diese Weise überzeugen, daß unter Berücksichtigung aller

Umstände ein Leben unter Einbeziehung der Moral den Vorzug verdient. Wenn ja,

dann ist es ihm gelungen, die moralische Lebensform gegenüber A zu

rechtfertigen. Es mag sogar sein, daß A, wenn er die Dinge in dieser Weise

betrachtet, ein Leben für sich vorzieht, das auch Opfer einschließt. Natürlich

kann A sich weigern, in dem genannten Sinn rational zu sein. Er kann sagen:

„Aber warum sollte ich rational sein?" Doch wenn das von Anfang an seine

Haltung war, dann war es sinnlos von ihm, eine Rechtfertigung zu verlangen.

Rechtfertigung kann man nur dann wollen, wenn man bereit ist, rational zu sein.

Man widerspricht sich selbst, wenn man nach Gründen fragt,, ohne bereit zu

sein, Gründe irgendwelcher Art auch anzunehmen. Selbst mit der Frage „Warum

sollte ich rational sein?" verpflichtet man sich implizit zur Rationalität.

Denn eine solche Verpflichtung ist zumindest Teil der Bedeutung des Wortes

„sollen". Was für ein Leben A wählen würde, wenn er in jeder 3eziehung

rational und über sich und die Welt voll informiert wäre, hängt natürlich

davon ab, was für ein Mensch er ist (und die Menschen sind nicht alle gleich).

Wenn aber der psychologische Egoismus auf keinen von ms zutrifft, dann läßt es

sich nie ausschließen, daß A sich unter den genannten Bedingungen für eine

Lebensform entscheiden würde, die moralisch ist. Bertrand Russell schrieb in

diesem Zusammenhang einmal: „Wir laben Interessen, die nicht rein persönlicher

Natur sind. Das Leben, das die meisten von uns bewundern, ist ein Leben, das von

umfassenden, überpersönlichen Interessen bestimmt wird. Unsere Interessen sind

tatsächlich weniger eng und egoistisch, als viele Moralisten annehmen." Vielleicht

hat A noch eine weitere Frage: „Ist die Gesellschaft berechtigt, von mir

moralisches Verhalten zu verlangen und mich im Weigerungsfall zu tadeln oder zu

strafen?" Das aber ist eine moralische Frage. Und A kann

kaum erwarten, daß man der Gesellschaft eine solche Berechtigung nur dann

zugesteht, wenn sie zeigen kann,

daß ihr Vorgehen für A von Vorteil ist. Wenn A fragt, ob die Gesellschaft

moralisch berechtigt ist, von ihm zumindest ein gewisses Minimum an moralischer

Lebensführung zu verlangen, dann lautet die Antwort bestimmt positiv, wie wir

schon sahen. Allerdings muß die Gesellschaft hier Zurückhaltung üben. Denn

sie unterliegt selbst der moralischen Forderung, Autonomie und Freiheit des

einzelnen zu respektieren und ihn ganz allgemein gerecht zu behandeln. Und sie

darf nicht vergessen, daß die Moral die Funktion hat, das gute Leben der

einzelnen zu fördern und es nicht mehr als nötig zu stören. Die Moral ist für

den Menschen da, nicht der Mensch für die Moral. (William K. Frankena, Warum moralisch sein? Übers, v.

Norbert Hoerster. Aus: Dieter Birnbacher (Hrsg.), Texte zur Ethik. © für die

deutsche Übersetzung: 1987 Deutscher Taschenbuch Verlag, München) Aufgaben: 1.

Der Text

stellt zwei Fragen: Warum sollte eine Gesellschaft auf Moral bestehen und: warum

sollte der 2.Zeigen

Sie, in welchen Schritten gegen die Einwände der Person A im Text argumentiert

wird. 3.Versuchen

Sie, die Titelfrage des Texts für sich selbst zu beantworten. 4.Wo

zeigen sich Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede zwischen Ihrer eigenen Einschätzung

und M9

Antworten auf die W-Frage (Kurt

Bayertz, Hg, Warum moralisch sein?, Paderborn 2002, S. 32 f.) 1.Die

Frage, warum man moralisch sein soll, klingt ungewöhnlich und provokativ. Dies

liegt daran, dass die Vermutung nahe liegt, hinter dem ,Warum' verberge sich in

Wahrheit ein ,Ob'. In der sozialen Realität aber ist es niemandem freigestellt,

diese Frage nach seinem privaten gusto zu beantworten. Jede Gesellschaft übt

einen nicht unerheblichen Druck auf ihre Mitglieder aus, mora- lisch

zu sein. Verstöße gegen die Moral werden sanktioniert und in einigen besonders

wichtigen Fällen (die im Strafgesetzbuch aufgeführt werden) sind die

Sanktionen sogar institutionalisiert. Aus der

Perspektive der Gesellschaft ist die Moral so wichtig, daß bereits das

ernsthafte Stellen der Frage als ungehörig empfunden werden kann. 2.

Dieser (legitime) soziale Druck ändert nichts daran, daß sich die W-Frage

jeder handelnden Person zumindest

gelegentlich geradezu aufdrängt. Vor dem Hintergrund der strukturellen Spannung

zwischen dem Selbstinteresse der Individuen und den Forderungen der Moral wird

sie sich fragen, warum sie etwas tun soll, was ihren Interessen widerspricht.

Aus der Perspektive der ersten Person ist die W-Frage alles andere als sinnlos. 3.

Es gibt mehrere Antworten auf die W-Frage. Zumindest einige von ihnen geben gute

Gründe dafür an, moralisch zu sein. Der Hinweis auf das gemeinsame Interesse

aller oder die Aufforderung zu einem hypothetischen Rollentausch (wie ihn die

Goldene Regel vorschreibt) bieten solche guten Gründe. Überzeugungskraft

werden sie allerdings nur für diejenigen besitzen, die keine grundsätzlich

egoistische Haltung einnehmen und der Moral gegenüber offen sind. Es ist daher

stets zu beachten, von welcher Position aus die W-Frage gestellt wird. 4.

In der philosophischen Diskussion wird die W-Frage meist in einem radikaleren

Sinne interpretiert: Als

Frage eines Individuums, das nur an seinem eigenen Wohlergehen interessiert ist.

Da für ein solches Individuum grundsätzlich nur Klugheitsgründe zählen,

lauft die Aufgabe nun auf den (scheinbar paradoxen) Nachweis hinaus, daß es im

eigenen Interesse ist, den eigenen Interessen nicht immer die Priorität einzuräumen.

Dieser Nachweis aber läßt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen führen,

die nicht allgemein gegeben sind. Gegen den Amoralismus gibt es kein

'durchschlagendes' oder .zwingendes' Argument. 5.

Der Egoismus und die Gleichgültigkeit gegenüber den Forderungen der Moral ist

und bleiben für jeden Handelnden eine Option, die durch kein Argument beseitigt

werden kann. Dies gilt nicht nur im Hinblick auf die triviale Einsicht, daß

Argumente niemals einen faktisch-materiellen Zwang ausüben können; auch einen